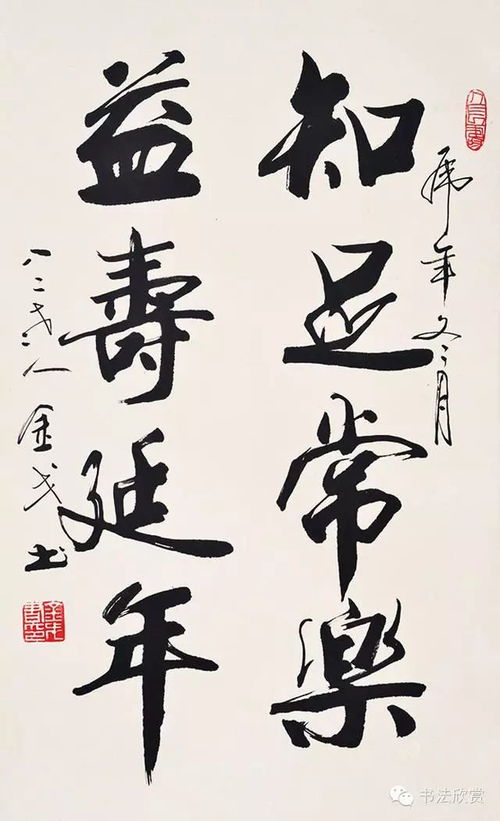

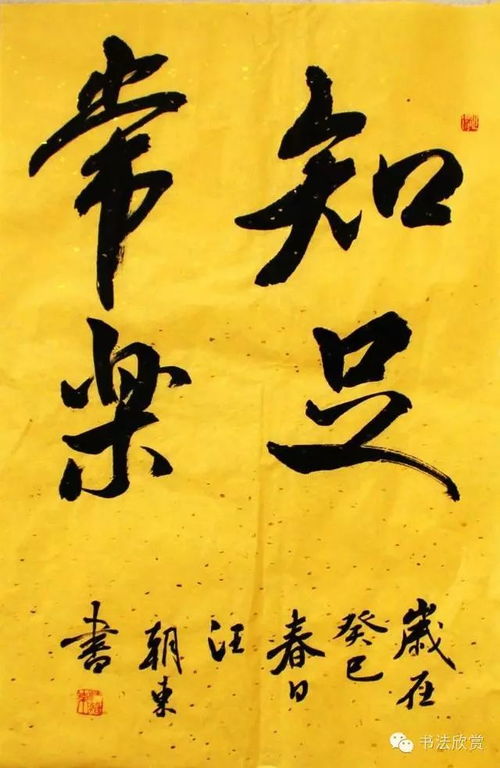

探索"知足常乐"的智慧:为何满足是快乐的源泉?

作者:佚名 来源:未知 时间:2025-01-26

在纷扰繁杂的现代生活中,“知足常乐”这四个字如同一股清泉,缓缓流淌在心间,提醒我们寻找内心的平和与满足。这不仅仅是一种生活态度,更是一种人生智慧,它蕴含了对生活的深刻理解和对幸福的独到见解。从哲学的沉思、心理学的视角、社会学的观察,乃至个人成长的实践,知足常乐都展现出了其丰富的内涵与价值。

哲学的沉思:欲望与满足的平衡

在古希腊哲学中,苏格拉底曾言:“未经审视的生活不值得过。”知足常乐,从某种意义上说,是对个人欲望与现实生活之间关系的一种审视与调和。柏拉图在其理念论中提及,真正的幸福不在于外在物质的堆砌,而在于灵魂对真理的追求与把握。知足,便是认识到物质世界的有限性,转而向内寻求心灵的富足。它教会我们在无限的欲望与有限的资源之间找到平衡点,学会珍惜眼前人,感恩现有物,从而在精神层面达到一种超脱与自由。

东方哲学中,道家强调“无为而治”,倡导顺应自然,不强求不属于自己的东西。知足常乐与此不谋而合,它鼓励人们认识到“万物皆有其时”,在适当的时候满足于现有的条件,不盲目攀比,不贪得无厌,以此来保持内心的平和与宁静。儒家则更侧重于个人的道德修养与社会责任的履行,知足被视为一种美德,是修养身心、和谐人际关系的基础。在这种观念下,知足常乐不仅关乎个人幸福,也是社会稳定和谐的重要基石。

心理学的视角:幸福感的科学解读

心理学研究表明,幸福感并不完全取决于物质财富的多少,而是更多地与个人的心理状态、人际关系以及对生活的态度有关。知足常乐的心理机制在于,它能够调节人的期望值与实际获得之间的差距,减少因不切实际的高期望带来的失望与挫败感。当人们学会欣赏生活中的小确幸,对已有的事物心存感激时,他们的幸福感会显著提升。

马丁·塞利格曼,积极心理学的奠基人之一,提出了PERMA模型来描述幸福的五个要素:积极情绪(Positive Emotion)、投入(Engagement)、人际关系(Relationships)、意义(Meaning)和成就(Accomplishment)。知足常乐在某种程度上促进了这些要素的实现。例如,通过知足,人们更容易在日常生活中发现乐趣,体验到积极的情绪;在平凡的工作中投入热情,找到自我价值;在和谐的人际关系中感受到支持与温暖;在简单的事物中寻找到生活的意义。

社会学的观察:消费主义下的反思

在当今消费主义盛行的社会,人们往往被外界设定的成功标准和物质追求所牵引,不断追求更多、更好、更快,却忽略了内心的真正需求。知足常乐作为一种逆潮流的生活哲学,提醒我们在物质洪流中保持清醒,重新审视何为真正的幸福。它倡导的是一种简约而不简单的生活方式,鼓励人们减少对物质的依赖,转而追求精神的富足与人际关系的深度。

社会学家鲍德里亚在其著作《消费社会》中指出,消费已不仅仅是对物品的使用价值的占有,而是成为了一种符号化的行为,人们通过消费来构建自我身份和社会地位。知足常乐则是对这种符号消费的一种反叛,它倡导回归生活的本质,享受简单带来的纯粹快乐,如家人的陪伴、自然的美丽、阅读的乐趣等。这种生活方式的转变,不仅有助于个人的心理健康,也能促进社会的可持续发展,减少资源的浪费和环境的破坏。

个人成长的实践:从知足到自我实现

在个人成长的道路上,知足常乐并非意味着停滞不前或安于现状,而是一种内在的自我接纳与自我激励。它教会我们在面对挫折和失败时,能够从中汲取教训,但不沉溺于消极情绪,而是以一种平和的心态继续前行。知足让我们懂得欣赏过程中的每一次小进步,每一次自我超越,从而在不断的自我挑战中实现个人的潜能与价值。

此外,知足常乐还是一种情绪管理的能力。在快节奏、高压力的现代生活中,人们容易陷入焦虑与抑郁的情绪中。学会知足,意味着能够调整心态,看到生活中的美好,即使在逆境中也能保持乐观,这种能力对于维护心理健康、提升生活质量至关重要。

总之,知足常乐是一种跨越时空、融合多学科的智慧。它教会我们在纷繁复杂的世界中寻找到内心的宁静与满足,通过调整欲望与现实的平衡,培养积极的心理状态,反思消费主义的影响,以及在个人成长中持续自我实现,最终达到真正的幸福与和谐。在这个充满挑战与机遇的时代,让我们携手知足常乐的生活哲学,以一颗平和的心,去拥抱每一个当下,享受生活的每一份馈赠。

- 上一篇: 基础盘扣简易制作法

- 下一篇: 美元印制对世界经济的影响